La crisis del coronavirus nos está dejando sin aliento y dándonos un baño de realidad en todos los aspectos vitales imaginables. En una entrada previa, ya desfasada, analizaba el descalabro cultural y social que la acompaña. Como ya explico en la penúltima revisión, soy de los que nunca imaginó que todo por lo que estamos pasando fuera a suceder y, en ningún caso, calibré la magnitud de su repercusión al nivel que lo está haciendo. De hecho, ya cualquier otra predicción me parece que hay que hacerla con la boca pequeña y asumiendo que muy probablemente necesitará futuras correcciones.

No consideré algunas derivadas, en ese momento insospechadas, pero jamás imaginé cómo la gestión política, en su dimensión global, y no sólo respecto al gobierno de turno, iba a ser incapaz de articular una respuesta coherente y razonable que nos deje conciliar una mínima parte del sueño perdido.

Este virus está sacando lo mejor y lo peor de nosotros mismos, como personas y como sociedad supuestamente civilizada. Bajo esa capa de evolución, somos espectadores y protagonistas en un teatro dantesco donde el desprecio a la verdad y el secuestro del sentido común no hacen más que entorpecer la labor que se realiza todos los días y a todas horas por miles de profesionales en una carrera contra reloj por dejar atrás esta pesadilla, y por el resto de una sociedad asustada y paralizada, que no sólo ve en peligro su salud o la de los suyos, sino que además contempla cómo su futuro se ha convertido en una montaña de incertidumbre insoportable y con el terrible recuerdo de no haberse despedido de los que se fueron.

Afirmo que es la Ciencia, con mayúsculas, y no esta política mínima de opereta, con minúsculas, es la que debe tomar las riendas de una vez. En ese escenario es cuando se miden de verdad las voluntades y ponemos en valor la pasta de la que estamos hechos. La política facilita o impide, pero nunca debe ser el centro. Si hay alguien que sobra en todo este tinglado, son los politicastros inoperantes, la necedad institucional y la soberbia del poder, por mucho que intenten lavarnos el cerebro con promesas tan vacías como la solvencia de quien las predica. Y no hablo sólo de España. Hablo del mundo.

Pensamiento y realidad

No parece demasiado arriesgado sostener que el avance de la humanidad se funda en el pensamiento, en ese núcleo inteligente capaz de abstraer la realidad, crear supuestos mentales, hacer predicciones y, en definitiva, de comprender levemente el universo que le rodea y le contiene. Las ideas, esos principios volátiles que sirven tanto para sembrar la tierra como para hacer un motor con una chispa y un poco de alcohol, han sido las claves necesarias para solucionar los problemas básicos de supervivencia y crear todo un sistema evolucionado que, tras unos pocos siglos de ensayo y error, nos han llevado a que alguien como usted lea en estos momentos lo que en el pasado escribió alguien como yo, entre otras muchas cosas.

Pero todo tiene un precio, y en este caso, un peligro. Ya algunas ramas del budismo y del hinduismo (sí, mucho de lo que llamamos religión es una fenomenal reflexión sobre el propio pensamiento) alertaban de no confundir ideas con realidades. Nuestra representación mental de todo y nuestras creencias de cómo son o debieran ser las cosas no tienen por qué ser necesariamente reales y ciertas. Fijémonos hasta qué punto tenemos interiorizados esos supuestos absolutos que al ser cuestionados nos llevan al borde de un abismo conceptual. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra la luz que vemos dentro de nuestro cerebro? ¿Y el sonido? No hablo de fotones o de ondas de presión, sino de lo que experimentamos como luz y sonido, que nos puede tanto emocionar como llenarnos de ira. Algo tan cotidiano pero que no estamos seguros ni qué es ni dónde está con exactitud.

Lo justo, lo bueno y lo correcto no dejan de ser abstracciones subjetivas, tan ciertas como el valor de un papel pintado al que llamamos dinero o la consistencia de un trozo de tierra al que le pintamos líneas que convertimos en fronteras, le damos un nombre y decimos que es nuestro país. No es nada banal: esta realidad imaginaria nos sirve para organizarnos, cierto es, como un andamio invisible que da sustento a instituciones, leyes, normas, y costumbres, lo que parece bueno si queremos mantener una convivencia ordenada y dentro de una cierta identidad grupal, muy necesaria para nuestro cerebro social.

Pero cuando este armazón invisible y etéreo se toma demasiado serio y se solidifica, empiezan los problemas. Prueben, siguiendo el ejemplo, a distinguir los matices entre país, estado, patria y nación, que aunque no supone una dificultad extrema, puede ilustrar la dimensión resbaladiza del plano en el que nos movemos, sobre todo cuando intentamos ponernos de acuerdo en dónde empieza y dónde acaba cada una de estas cuatro supuestas realidades.

Nuestro mayor don, la imaginación y su análisis, puede ser el mejor aliado a la hora de construir una civilización extraordinaria, y a la vez, la peor pesadilla, al tratar de forzar la realidad a una mera suposición y, por supuesto, estrellarse en el intento, dejando un rastro indeleble de dolor y, mucha, mucha sangre derramada en el intento.

Ciencia y pensamiento

La ciencia no es sino una estructura derivada de ese pensamiento que está especialmente diseñada para buscar verdades evitando los sesgos y las filias propias del carácter humano. Es la que nos está sacando a duras penas de este y de otros desastres. Y es importante el matiz, porque la ciencia es consciente de que no posee la verdad; sólo la acosa y trata de acorralarla en su empeño por atraparla. Los límites físicos hacen que, aunque parezca que conocemos, sólo tenemos aproximaciones, acercamientos y mediciones supuestamente objetivas sobre las que trabajamos, elaboramos hipótesis, y exprimimos en entornos controlados para demostrar si funcionan o se caen.

Es la ciencia, la de las vacunas y la de los aviones; es la medicina, la de las cirugías y los antiinflamatorios; es la matemática, la de las predicciones y los modelos. Es ella la que tiene la llave que abre la puerta de salida de este zulo, y reside en todos y cada uno de las personas que se empeñan cada día en sacar esto adelante. Y esa ciencia, acompañada del olfato exclusivo del humano para imaginar, abstraer, intuir y emocionarse en esa búsqueda, es la que nos ha llevado hasta el siglo XXI, con todos sus defectos y perversiones, pero también con un mundo cada vez mejor.

Política, ideología y mesianismo

El origen de la política no puede ser más noble: organizar y trabajar para del desarrollo efectivo de las comunidades. El humano es un ser social y colectivo, y entiende que debe ordenarse y resolver problemas de manera coordinada, buscando el bien común. No deja de ser enternecedor pensar que aún quedan políticos con esta idea de servicio y con desvelos por la causa ajena. Alguno habrá, de eso estoy seguro, pero al margen de algunos pocos que tengo el privilegio de conocer, el resto ni están ni se les espera.

Resulta obvio que la política ha ido tomando cuerpo propio, muy alejada de ese pensamiento original que propone buscar la mejor manera de solucionar contratiempos y distribuir recursos. Ha ido engordando de poder, de fuerza de masas, de ego y de corrupción, hasta tal punto que dudo si ya, a estas alturas, la política no supone más un problema que una solución; no sé si la humanidad avanza más a pesar de ella que merced a su supuesta influencia positiva.

Y además, la política va bien drogada de esa sustancia tan nociva y adictiva llamada ideología, una serie de supuestos y ultracoherentes mapas mentales (de nuevo, pensemos en la distancia entre la idea y la realidad) sobre cómo deben ser las cosas, quién debe decidir lo deseable para uno, y determinar quién es el bueno y el malo de la película. Una solución sencilla, porque establece de un plumazo un marco conceptual que explica quién es el enemigo y quién es el salvador, justificando las miserias del personal, las que se hacen en su nombre, y dándole una opción viable para ser feliz y abandonar cualquier responsabilidad sobre su vida. El malo puede ser el inmigrante o el rico, que te está machacando y no lo sabes, pero si bien este elemento es variable según el sujeto que sermonea, los salvadores son siempre ellos, los políticos, los nuevos mesías preclaros dispuestos a rescatarnos. ¿No resulta sospechoso? La ideología lo explica todo, al darte un enemigo que justifica tus desgracias mientras te ofrece una solución sencilla a tus problemas. Casi, casi, una pseudociencia milagrosa.

El debate ideológico (por llamarlo de alguna manera) además se ha alejado de todo cimiento mínimamente científico o racional. Se fundamenta en una pulsión visceral y se organiza en bandos antagónicos donde el odio es más poderoso que la razón. Y quizás eso tiene sentido, porque el argumento meditado exige cierta carga cognitiva, neuronas en movimiento y humildad para reconocer el error, mientras que la bilis sólo necesita rebosar para existir. No nos engañemos: se tarda mucho menos en insultar que en razonar, y mucho más en pensar que en vomitar. ¿Podríamos afirmar que en realidad esta exaltación es un estado de mínima energía mental viable? El acercamiento a las redes sociales así parece confirmarlo.

Y es en este punto donde aparece el engaño. La política se ha convertido en una caricatura de sí misma, en otro virus que ya sólo piensa en perpetuarse para siempre con una estrategia tan sencilla como eficaz: el confinamiento, pero no de las personas, sino de la inteligencia. No piensen ustedes y síganme. Obedezcan. Voten. Y todo eso si tienen la suerte de vivir en algún privilegiado lugar que todavía lo permita.

La estupidez según Cipolla

A pesar de la obscena rima, a Carlo Cipolla (léase en perfecto italiano chipola, con acento en la o) habría que estudiarlo desde el parvulario, si es que eso sigue existiendo. Su disección anatómica de la estupidez humana no creo que sea superable ni en sencillez ni en precisión. Remito a su obra, especialmente su librito “Las leyes fundamentales de la estupidez humana”. Si no tiene tiempo, a poco que brujulee por la red encontrará referencias y un buen resumen de su pensamiento.

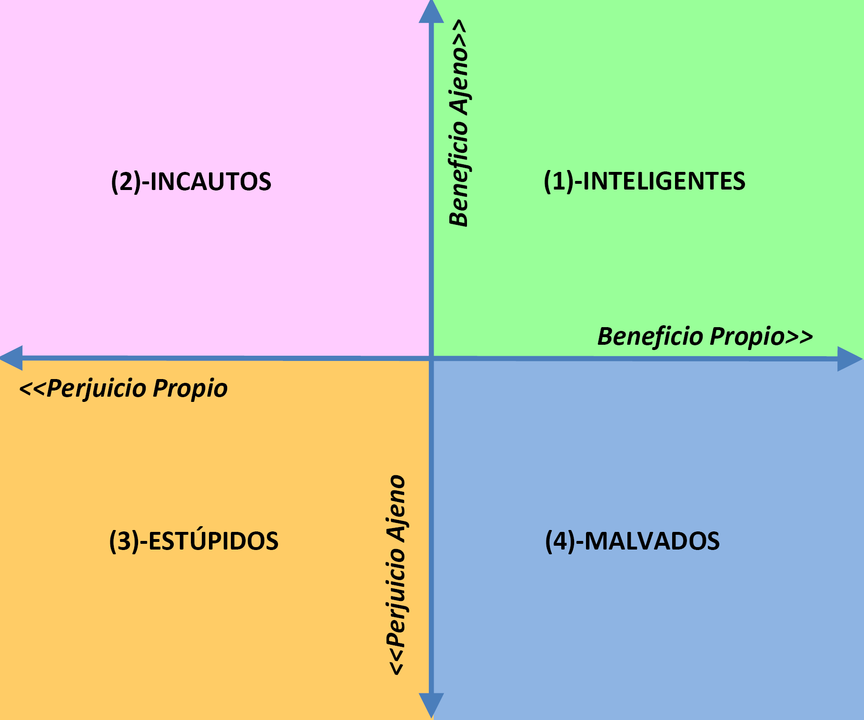

En su análisis de la estupidez establecía una matriz que explicaba con claridad absoluta qué diferencias existen entre un estúpido, un inteligente, un malvado y un incauto. Y es que todos caemos en uno de esos cuatro sectores inevitables, merced a un eje horizontal y otro vertical en el que se mide el efecto beneficioso o perjudicial que ocasionamos en nosotros mismos y lo que les hacemos a los demás. De esta guisa surge una tabla que ilustra esta idea mejor que mi torpe descripción:

De Wiki LIC – Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, Enlace

La inteligencia busca un beneficio mutuo, mientras que la maldad persigue sólo el propio y a expensas de un mal ajeno. El estúpido es aquel que ocasiona daño generalizado, incluido él mismo, y el incauto o el desgraciado es el que se causa un perjuicio a sí mismo pero buscando hacer un bien al prójimo.

Tomando prestado ese esquema básico, cuesta saber si estamos rodeados de estúpidos o de malvados, pues a veces los límites entre el beneficio propio a corto plazo, que se transforman en perjuicio a largo, pueden no ser evidentes o intuitivos. Pero lo preocupante no es eso: lo grave es que no nos dirigen una cohorte de seres inteligentes, porque, desde luego, inocentes no son.

No es sólo el gobierno, es la maldita política

Tal vez algún día volveremos a esa libertad de sentaros en una terraza a tomar un café, pero sólo será un espejismo de optimismo mientras no se desconfine lo más importante: la inteligencia. Y no parece que estén por la labor. Hemos construido unas cárceles demasiado seguras disfrazadas de política e ideología para que se escape algo de lo bueno que las inventaron. La cuarta revolución industrial se basaba en los progresos de las redes neuronales, el big data, y las infinitas posibilidades de crear escenarios mejores e incluso mucho más humanos, donde las personas dejáramos lo mecánico a las máquinas y nos dedicábamos a imaginar y crear, esto es, a cultivar ese pensamiento, esa inteligencia emocional que tanto nos identifica como especie y que hasta la fecha estaba presa de una mentalidad industrial orientada a la producción en cadena.

Dejemos pues bien claro que aquí no se trata de ninguna guerra ideológica: se necesitan técnicos que piensen con la cabeza para tomar las mejores decisiones. No podemos garantizar que sean las correctas, pues la ciencia se diferencia de la magia en que es limitada, pero al menos sabremos que son las mejores decisiones que pudimos tomar en este momento en base a nuestra inteligencia y a nuestro conocimiento, con la humildad suficiente para reconocer el equívoco, rectificar y seguir avanzando. Lo peor de todo es que la política está tan desnaturalizada que siempre te hace sospechar que detrás de cada decisión hay una colección de sombras e intereses inconfesables. La política ha dejado de ser fiable, de ser una solución creíble y por ende, los políticos ya no soportan un mínimo análisis de capacitación. Incluso tomando la decisión correcta, pensaremos que no lo es, sólo por que nadie debe creer a un mentiroso.

Siempre me pregunto por qué para dirigir un país no hace falta demostrar ninguna habilidad o competencia, ni hacer ningún examen, ni superar nada más que un recuento de votos. Yo desde luego no me postularía para ello: me parece que deben ser personas especiales y bien cultivadas, honradas y dispuestas a dejar el sitio con gusto a cualquiera que lo haga mejor. Y no suponga el lector que en el fondo habla mi afinidad ideológica disfrazada de palabrería. Puede etiquetárseme de facha, de rojo, de verde o de amarillo, tanto da. Lo peor de todo es que estoy plenamente convencido de que cualquier otro de los que estuvieran ahí haría exactamente lo mismo, esto es, política, y nada más que política de la que enturbia.

¿Política 2.0?

Y es que aquí no se trata de hacer sólo política, sino de que la política no le reste a la ciencia, ni a la verdad, ni un ápice de protagonismo. La política debe dejar espacio y apartarse a un lado. Debe dar voz al que tiene opinión y dejar hacer. La política, tal y como la conocemos, debe desaparecer porque ya estorba más que ayuda. O evoluciona hacia su origen en un ejercicio improbable de limpieza radical, o tenemos encima un problema que sólo sirve para alimentar al resto de los problemas. Aporta o aparta. No hay más.

No, no sólo es el gobierno, es la maldita política. No esperen que otro equipo de iluminados lo vaya a hacer mejor mientras siga bajo el yugo de ideologías, fobias, bandos, amigos y enemigos y sin ningún tipo de capacitación demostrable, sin ningún tipo de control más allá que un puñado de gritos cada cuatro años. Sin ningún tipo de vergüenza.

Qué pena que ese palabra, tan noble en su origen, merezca ser ya borrada del diccionario y no ser vuelta a escribir hasta que limpie su nombre y sirva para algo digno. Porque va a ser que la necesitamos, que nuestra naturaleza social y cultural nos fuerza a ser animales políticos. Lástima que siempre nos falle justo cuando más falta nos hace. Se habla mucho del relato épico y se recuerda que al enemigo le importa bien poco cualquier cuento que tengamos a bien cantar: da igual lo que queramos creer, porque lo que de verdad hace temblar al virus, lo único que le puede poner de rodillas, es nuestro cerebro, sobre todo los que aún se resisten a ser silenciados bajo un plato de sopa y un sillón de cuero, y nuestro empeño político en buscar el bien de la especie. No se me ocurre nada más.

Liberemos esta inteligencia confinada, ya casi confitada, y ganemos de una vez la partida. A esta cuarta revolución industrial adelantada le sobra ideología y le falta ética, seso y corazón. Ha tenido que llegar un virus a contárnoslo. No esperemos a la recuperación de septiembre para aprobar el examen, no sea que venga otro y nos haga seguir llorando de rabia y de impotencia, y suspendamos también el curso que viene.

Feliz Sant Jordi y feliz día del libro… confinado.